Vincent Van Gogh. La sofferenza e la solitudine tra cieli notturni e fiori di lillà

Michele Lasala

Mi sono sempre chiesto come mai un pittore come Van Gogh piaccia così tanto alla gente, sia così tanto amato e addirittura, da taluni, assai venerato. Mi sono sempre domandato come mai un uomo così poco dotato tecnicamente – pur essendo un talentoso disegnatore e un visionario poeta del colore – sia potuto diventare un punto di riferimento imprescindibile nell’arte moderna e contemporanea. In realtà una risposta c’è. Van Gogh è artefice di una cattiva e malata pittura, ha dipinto quadri di una estrema e alle volte insopportabile sofferenza, ha avuto con la pittura un rapporto, si può dire, conflittuale. È il primo artista ad aver inteso l’arte non già come piacere, ma come dolore. Non già come interpretazione della realtà, ma come espressione delle proprie ansie e delle proprie sofferenze. Van Gogh è stato il primo artista a spalancare le porte a una estetica nuova: quella del cattivo gusto; quella estetica, cioè, che tende a legittimare ogni forma di mediocrità, ogni forma di individualismo, in quanto manifestazione chiara ed evidente di una civiltà oramai in preda al declino: la civiltà moderna. L’uomo della modernità è l’uomo che non crede in nessun valore, in nessuna morale, in nessuna religione. È l’uomo che proietta sul mondo la propria verità, in forma d’opinione.

VAN GOGH E LEOPARDI - Van Gogh, infatti, ha raccontato non già la realtà esteriore, fenomenica, oggettiva, storica; egli piuttosto è stato lo scriba della propria interiorità: ha dipinto la realtà segreta, nascosta e autentica del proprio io alienato, denunciando così al mondo i mali causati proprio dalla moderna società borghese e industriale, sempre più dominata dal potere della macchina e della tecnica e sempre meno attenta ai problemi che affliggono l’individuo nella sua singolare sfera esistenziale. L’unica verità, in un mondo oramai senza più nessun valore, senza più Dio, senza più morale, è proprio quella individuale, ottenebrata e offuscata dall’indifferenza capitalista. Da qui il dramma della incomunicabilità tra il Sé e l’Altro da sè, da qui la sofferenza dovuta alla mancanza di risposte alle proprie esigenze. Da qui lo smarrimento della propria identità. Van Gogh è tutto questo, perché è il prodotto di questa cultura decadente. Ecco perché piace, attrae, cattura l’attenzione: è vicino al nostro stesso modo di intendere la realtà. Piace anche perché ha saputo, come Leopardi, parlare di ogni uomo pur parlando unicamente di sé. La sua sofferenza è quella che può provare ogni singolo uomo, ma Van Gogh è stato in grado di dare ad essa forma ed espressione, voce e colore. In questo consiste la sua genialità.

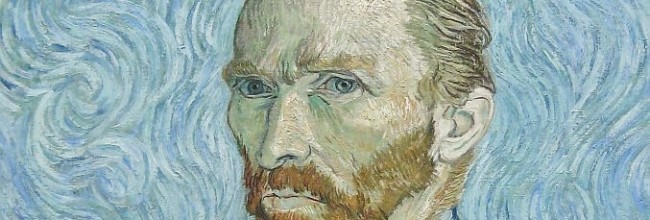

GENIO E FOLLIA – In una bella pagina di una monografia dedicata al pittore, lo storico dell’arte francese Louis Hautecœur scrive: «Van Gogh non ha cessato di voler essere e di essere se stesso. Naturalismo e romanticismo erano nel fondo del suo temperamento, ed egli, essere ipersensibile, ne esagerò gli aspetti: accentuò il carattere, insistette sulle forme, esaltò i colori, semplificando, riassumendo […] Vincent si è sforzato di rendere in tutta la sua forza la sensazione ch’ègli prova; e poiché la sensazione dipende dal nostro stato fisico, dagli umori del momento, la pittura non rappresenta più esclusivamente il carattere del modello, ma esprime altresì il carattere dell’autore». E questa pittura che si carica degli umori dell’autore, che appunto esprime il carattere del pittore, si spiega anche attraverso i numerosi autoritratti realizzati da Van Gogh stesso, che, almeno in questo è simile ad un altro pittore olandese: Rembrandt, talmente ossessionato dal suo stesso volto da riprodurlo innumerevoli volte, in innumerevoli modi differenti, nella affannosa analisi della propria identità. Ma in Van Gogh l’autoritratto porta con sé il peso e il carico di una angoscia incurabile. Di un male interiore le cui radici affondano nella esistenza stessa dell’individuo e la cui eziologia non offre nessuna possibile terapia, dal momento che non se ne conoscono le cause, salvo che quelle legate alla crisi della società di fine Ottocento, di cui si è detto. L’angoscia, infatti, è uno stato emotivo molto più radicale e più radicato: ha a che fare proprio con l’esistenza dell’uomo nel suo naturale rapporto con le cose e col mondo. Van Gogh ha espresso il suo malessere senza retorica e senza reticenze: ha parlato di sé, mettendo a nudo la sua incurabile malattia, e mostrandosi al mondo nella sua autenticità, simbolo e incarnazione di genio e follia.

L’OSSESSIONE DELLA PITTURA – È proprio la follia (e la angoscia che essa implica) la vera fonte da cui sgorga la sua pittura. In una lettera del settembre 1889 inviata al fratello Theo da Saint-Rémy-de-Provence, quando era ancora ricoverato nel manicomio Saint-Paul-de-Mausole, Vincent scrive: «Fratello mio caro — è sempre in un intervallo di lavoro che ti scrivo —, fatico come un vero ossesso, provo più che mai un furore sordo di lavoro, e credo che questo contribuirà a guarirmi. Forse mi succederà una cosa come quella di cui parla Delacroix: “Ho trovato la pittura quando non avevo più né denti né fiato”, nel senso che la mia triste malattia mi fa lavorare con un furore sordo, molto lentamente, ma dal mattino alla sera senza interruzione; ed è questo, probabilmente, il segreto: lavorare a lungo e lentamente. Che ne so, ma credo di avere in corso un paio di tele non troppo male, prima di tutto il falciatore tra le spighe gialle e il ritratto su fondo chiaro: saranno per la mostra dei Vingtistes, se però si ricorderanno di me al momento buono; ma mi sarebbe assolutamente uguale, se non preferibile, che mi dimenticassero». In questo stesso anno, nonostante la malattia, Van Gogh dipinge tantissimo, e realizza quadri come Lillà (San Pietroburgo, The State Ermitage Museum), Il giardino di Saint-Paul (in collezione privata), Iris (Los Angeles, The J. Paul Getty Museum), Notte stellata (New York, The Museum of Modern Art), Autoritratto (Parigi, Musée d’Orsay), Autoritratto con l’orecchio bendato (Londra, Courtrauld Institute Gallerey).

L’ANGOSCIA NELLA NOTTE – Notte stellata è probabilmente il dipinto più noto del pittore. È, questa, la prima veduta notturna della storia della pittura eseguita en plein air, cioè dipinta all’aria aperta, stando proprio sul luogo della rappresentazione. Per realizzarla, pare che Van Gogh avesse fissato sul suo cappello delle candele accese, per farsi luce mentre, nel buio della notte, andava stendendo i colori sulla tela. Tutta l’angoscia dell’artista, in questo quadro, si riflette in ogni centimetro quadro di pittura: non c’è pennellata, non c’è tratto che non abbia la stessa consistenza della carne viva. È un quadro fatto di vibrazioni, di moti dell’animo, di energia spirituale. Di tutta quella energia che si sprigionerebbe urlando al mondo la propria angoscia e la propria sofferenza. Ed ecco allora come tutto, nel quadro, sembra muoversi vorticosamente, come tutto sembra così irreale, così inquietante, così vivo. In realtà Van Gogh, qui, non ha dipinto nessuna notte stellata, ma ha dipinto un ennesimo autoritratto. Quel cielo così ondoso, quelle stelle così raggianti che paiono girare velocemente su se stesse, quel cipresso così fortemente somigliante ad una fiamma ardente, quelle montagne in lontananza che diventano un mare in tempesta e quelle case, poi, che si confondono via via tra di loro in un intrico di forme quasi cubiste sono il ritratto più autentico dell’artista: parlano di lui. Ecco perché tutti i quadri di Van Gogh si assomigliano: ritraggono tutti il suo volto. Sono tutti autoritratti.

VAN GOGH E MUNCH – In Notte stellata il mondo si deforma perché è così che Van Gogh vede la realtà: la vede con gli occhi della malattia, con gli occhi del turbamento. Ma si capisce che questo turbamento è inesploso, è ancora contenuto, non è urlato. È qui che Van Gogh fallisce, dal momento che non è in grado di svuotarsi del suo male. Quello che lui non è riuscito a fare, lo farà poco dopo Edvard Munch con L’urlo (Oslo, Nasjonalgaleriet), quadro dipinto nel 1893, esattamente quattro anni dopo la Notte stellata. Nel quadro di Munch vediamo in primo piano una figura umana che urla al mondo tutta la sua angoscia, scuotendo la realtà circostante che comincia così a muoversi, a deformarsi, a sciogliersi, a liquefarsi. Nei quadri di Van Gogh, al contrario, la sofferenza non viene mai urlata, mai detta esplicitamente. Essa piuttosto affiora nel silenzio di un luminoso vaso con girasoli, nella inquietudine di un campo di grano con corvi, o nella solitudine di innocui salici al tramonto.

LA MOSTRA – E’ aperta al Van Gogh Museum di Amsterdam fino al 12 gennaio 2014 la mostra Van Gogh at work. L’esposizione inaugura la rinnovata sede del museo con oltre duecento lavori di Van Gogh e di altri artisti suoi contemporanei.

[articolo pubblicato su www.sportcafe24.com il 16 settembre 2013]